#头条

震惊!某男子一铲铲下去竟挖出这么个大宝贝——妥妥拿捏!!!

大理大学东喜玛拉雅研究院今日份好消息! 2018级本科生周发平同学为第一作者在国内核心期刊《微生物学通报》(IF=1.34)上发表论文!这篇题为《不同采样策略影响土壤捕食线虫真菌物种多样性检测结果》的学术论文于2022年4月14日在网络首发。快来看一下周发平同学论文中的那些趣事吧!

什么是捕食线虫真菌?

捕食线虫真菌就是一类通过营养菌丝特化形成捕食器官捕捉线虫的真菌。目前已知103种,体长一般在几十微米。如下图所示的苍山单顶孢Dactylellina cangshanensis,是东喜玛拉雅研究院已发表的一个新物种。

图片来源:Zhang et al. Phytotaxa, 2020.

图中a是培养皿内的苍山单顶孢,b、c、d、e是不同形态的孢子,f是苍山单顶孢的捕器粘球,g是苍山单顶孢的孢子梗。

捕食线虫真菌属于无性型繁殖。当子囊菌(有性型)成熟以后,它会将子囊里面的孢子迸发出去,这些孢子以后就长成了捕食线虫真菌。但是,目前还没有研究能够将捕食线虫真菌培育成子囊菌。对子囊菌感兴趣的小伙伴们可以去查阅一下文献哦,子囊菌可长得老好看了~

小小的捕食线虫真菌有什么本领呢?

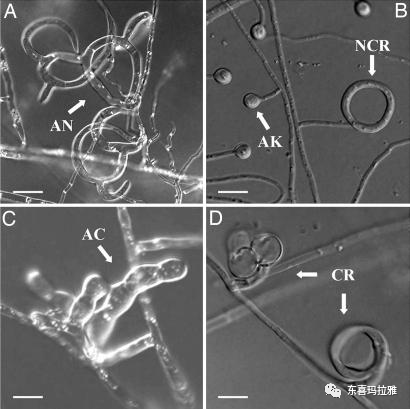

线虫会做很多坏事,比如坐享其成的寄生在老鼠、猪、人体上,破坏农民伯伯辛辛苦苦种的庄稼,甚至总是一片一片的啃松树吃,使整片森林都病恹恹的。线虫做的这些坏事往往令人咬牙切齿,头疼无比。好在自然界中存在它的克星——那就是捕食线虫真菌!捕食线虫真菌在长期和线虫斗智斗勇的过程中建立了一套极其精良的武器库,包含黏性菌网、黏性分支、黏性球、非收缩环、收缩环,遇到线虫时总能牢牢将其黏住或捉紧,将其“绳之以法”。如下图所示就是捕食器官的样子,被套住的线虫当然是跑不掉啦~

2007.

AN:黏网;AK:黏球;AC:黏性分枝;NCR:非收缩环;CR:收缩环。

怎样能召唤到最多的捕食线虫真菌呢?

小周(第一作者)对这个类群十分着迷,打算花费最小的代价找到最多的种类。说干就干,小周翻阅大量文献资料,发现不同的“结阵”方法召唤出来的微生物种类竟不一样,小周下定决心要把所有的“结阵”方法都尝试一遍,势必要找到最适合的“结阵”方法!于是小周找到三块样地,按照下面的阵图尝试召唤捕食线虫真菌。

终于功夫不负有心人,小周发现不同“结阵”方法下,抓到的捕食线虫真菌物种多样性明显不一样;但对于同一“结阵”方法,即使在不同样地中也是大致相同的!最后小周得出结论:挖5个坑或9个坑既能保证得到较多的捕食线虫真菌,又不咋费力气~

想了解更多内容,请搜索doi:10.13344/j.microbiol.china.211028查看原文吧!

本论文在以下同学和老师的努力下共同完成~

周发平:大理大学2018级生物技术本科生;

杨耀权:大理大学2018级生物技术本科生;

张发:大理大学东喜玛拉雅研究院与泰国皇太后大学联培博士;

李娜:大理大学东喜玛拉雅研究院助理研究员;

杨晓燕:大理大学东喜玛拉雅研究院教授。

当然,本研究还离不开神秘的智者肖文老师(大理大学东喜玛拉雅研究院研究员)和佘容老师(大理大学东喜玛拉雅研究院副研究员教授)的鼎力支持呢~

此外,本研究在大理大学东喜玛拉雅研究院牵头的云南省“中国三江并流区域生物多样性协同创新中心”支持下完成。

文中图片来源文献:

[1]Zhang F, Zhou XJ, Monkai J, et al. Two new species of nematode-trapping fungi (Dactylellina, Orbiliaceae) from burned forest in Yunnan, China[J]. Phytotaxa, 2020, 452(1): 65-74.

[2]Yang Y, Yang EC, Liu XZ, et al. Evolution of nematode-trapping cells of predatory fungi of the Orbiliaceae based on evidence from rRNA-encoding DNA and multiprotein sequences[J]. PNAS, 2007, 104(20):P.8379-8384.

撰稿 | 周发平

杨耀权

排版 | 王玉珍