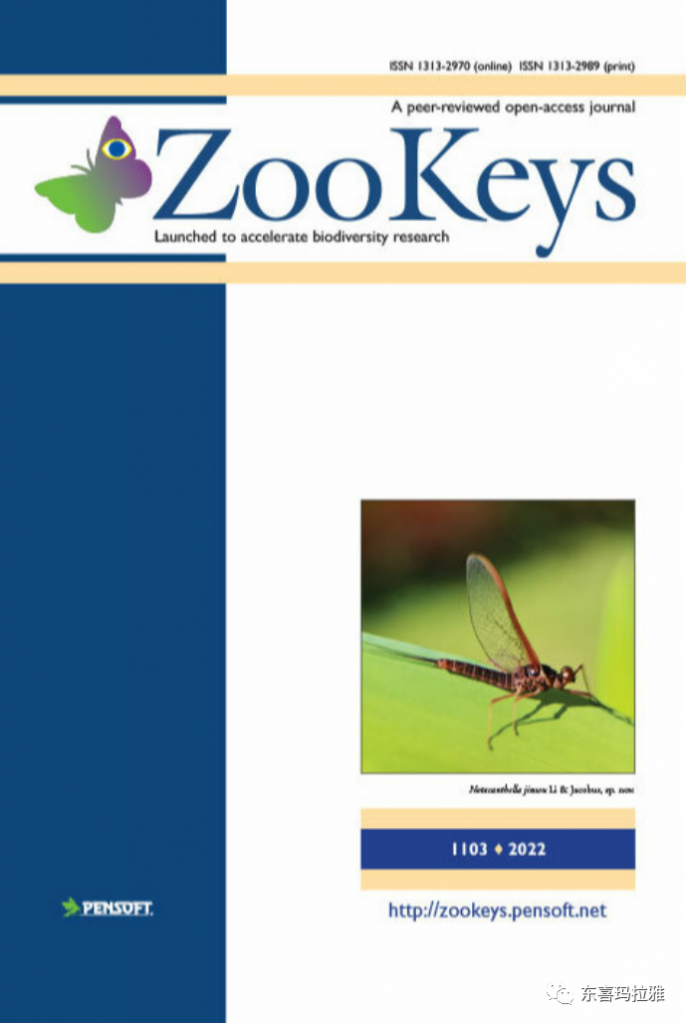

近日,大理大学东喜玛拉雅研究院团队在大理苍山及鸡足山发现蜉蝣目小蜉科背棘蜉属一新种——金乌背棘蜉(Notacanthella jinwu),相应成果于2022年5月26日发表在ZooKeys杂志上。

金乌背棘蜉是小蜉科背棘蜉属(Notacanthella)在全球记录的第四个种。在论文中首次描述了背棘蜉属的成虫形态特征,并对该属与其它相近属之间的分类关系进行了系统梳理。该新种的命名也颇具自然和历史的美感:因亚成虫体色与初升的太阳颜色相似,且选择在日出时间进行羽化,结合中国有用一种神鸟“金乌”作为太阳的化身的神话故事,故将该新种命名为金乌。

大多数蜉蝣都生存于生态环境较好的流水生境中。此次发现的金乌背棘蜉分布于苍山莫残溪和清碧溪等溪流的低海拔区域,指示该区域溪流自然水环境得到了持续有效的保护,上、下游连通性较好。

大理大学东喜玛拉雅研究院指导的以学生为主体的实践创新群对苍山洱海流域生物多样性和生态系统进行长期监测。其中,李先福老师致力于流域生态系统健康,带领学生对苍洱流域的水生环境和水生昆虫进行长期探索,金乌背棘蜉的发现得益于多年积累和细心的观察。2021年,李先福等还在大理苍山发现了对水质要求较高的另一新种——大理亚美蜉(Ameletus daliensis)。

东喜玛拉雅研究院的长期坚持和成果不断的产出,引起了国内许多研究机构和高校的关注。云南大学生态与环境学院杨海军老师带领团队到访东喜玛拉雅研究院,双方于2021年6月签订了《云南大学大理大学共建洱海溪流生态与治理研究中心协议》,成立了洱海溪流生态与治理研究中心。为了更深刻地响应习总书记生态文明思想号召,在东喜拉雅研究院实践创新群的整体框架下,于2022年筹备成立了大理大学校园河湖长协会。协会创建的目的是结合东喜玛拉雅研究院在滇西北地区河湖生态系统的研究基础和相关人才配置完善等优势,以校园人员(教师和学生)为主导,基于科研和教学活动,负责河湖及流域的生态系统健康价值的揭示和生态文明宣传、教育,推动流域生态学和河(湖)长制的发展,同时也更好地推动洱海溪流生态与治理研究中心事务的落实。

本次论文参与人员有大理大学东喜玛拉雅研究院李先福老师(第一作者)、研究生孙业康和校园河湖长协会会长、本科生刘资业,印第安纳大学-普渡大学哥伦布分校副教授Luke M. Jacobus和东喜玛拉雅研究院院长肖文为共同通讯作者。相关研究得到国家自然科学基金“苍山平行溪流的流域水生昆虫多样性分布格局之水陆一体化研究(31960255)”和“第二次青藏高原科考项目(2019QZKK0402)”的支持。

点击查看原文:https://zookeys.pensoft.net/article/82984/

图片 |李先福

文字 |刘资业 孙业康

审校 | 沐远 李娜

END