【核心提示】大理大学东喜玛拉雅研究院近日在Nature旗下人文社科领域的唯一子刊Humanities&Social Sciences Communications发表重大研究成果,全球首套非物质文化遗产受胁等级量化评价体系正式问世,标志着我国在文化生态保护领域实现理论创新突破。习近平总书记强调:”要加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩。”该成果正是贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护重要论述的创新实践。

【突破性成果】 研究团队立足文化生态保护需求,创造性提出”非物质文化遗产受胁等级评价体系”。当前非遗保护存在资源利用效益低、不能充分实现整体活态保护等诸多问题。该体系突破传统定性评估局限,融合文化生态学理论与世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录评估理念,从非遗传承人与生境两个角度,建立8项核心指标量化模型,实现多维度动态监测,填补国际非遗保护领域科学评估工具的空白。该评价体系能够兼容我国四级名录制度等各国已有评估制度,且能适应信息不完整场景评估。

【大理实践检验】 在大理文化生态保护区的试评估中,该体系成功完成白族扎染、彝族打歌等11类100项非遗项目的精准”体检”。评估结果与专家研判吻合度达92%,为中国文化生态保护区高效建设及推进提供科学依据。

【战略意义】通讯作者肖文研究员表示:”这套’文化体检’工具将推动非遗保护从抢救性保护向预防性保护转变。” 该体系不仅为”十四五”文化发展规划提供技术支撑,更向世界贡献非遗保护的中国方案。

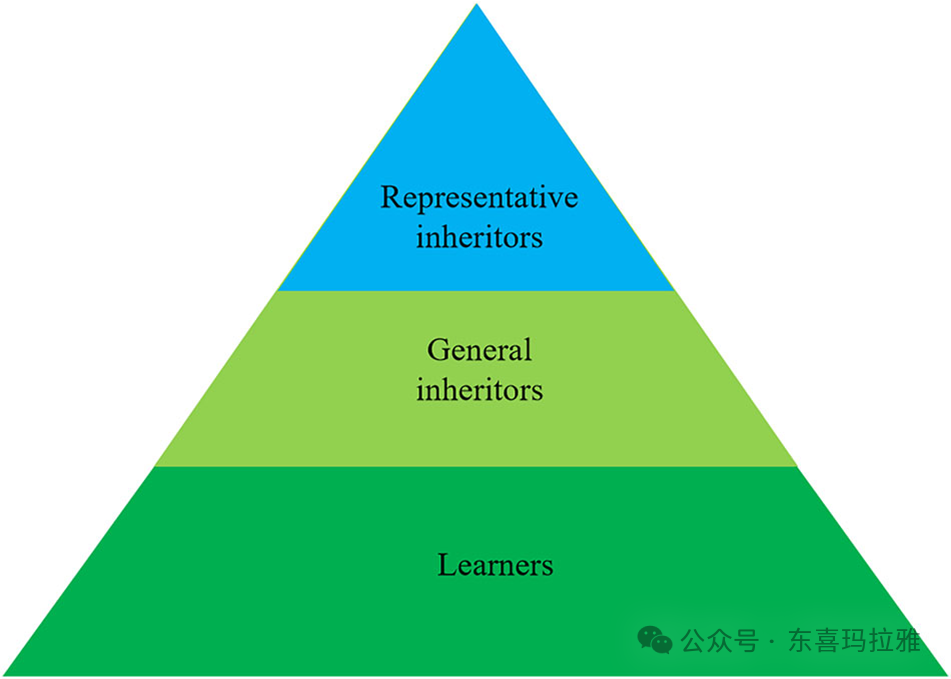

Figure 1 The relationship diagram of representative inheritors, general inheritors, and learners. 健全的非遗传承体系应当呈现金字塔结构:基座是数量庞大的学习者群体,顶端是精干有力的代表性传承人队伍。

研究成果于2025年2月28日发表于期刊Humanities&Social Sciences Communications(JCR一区,top),该期刊被认为是Nature旗下人文社科领域的唯一子刊。项目支持由第二次青藏高原综合科学考察研究(2019QZKK0402)和云南省省院省校合作项目(SYSX202025)支持。

论文阅读:

https://doi.org/10.1057/s41599-025-04595-4

撰稿 | 李娜